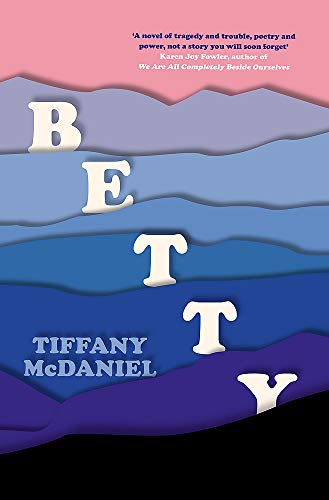

Je viens de terminer la (re)traduction de The Scarlet Letter, de Nathaniel Hawthorne pour les éditions Gallmeister. Des mois passés à scruter la phrase hawthornienne, longue, complexe, labyrinthique – véritable leçon de lecture –, à m’efforcer de rendre autant que faire se peut les superbes subtilités d’un style ciselé, sans vraiment parvenir à me persuader que je suis bien en train de réaliser ce rêve de traducteur – l’un des miens, en tout cas –, mettre en écriture ce chef-d’œuvre incontesté de la littérature américaine, un texte (surtout que personne n’aille crier sur les toits ce qui suit) que j’aurais volontiers traduit gratuitement, pour rien, si ce n’est le plaisir de relever ce défi. Aussi, lorsque le téléphone sonne et qu’Oliver Gallmeister me propose « un roman formidable », j’avoue que ma première réaction se teinte d’une certaine perplexité. Formidable ? Oui, m’assure-t-il. Et il me parle de Betty, le deuxième roman de Tiffany McDaniel. Il se trouve que j’ai lu, tout à fait par hasard, son premier roman, The Summer That Melted Everything. Évidemment, le rationaliste en moi voit comme un signe dans cette coïncidence. Plus sérieusement, j’ai trouvé ce premier roman étonnant, et puis, comment résister à l’enthousiasme d’un lecteur tel qu’Oliver Gallmeister ? Je dis donc oui à Betty, récit à la première personne (un genre que j’apprécie particulièrement, peut-être parce qu’il favorise, ou flatte, la ventriloquie du traducteur) d’une jeune métisse, fille d’une mère blanche « si belle que les miroirs se lamentaient en son absence » et d’un père cherokee versé dans les vertus curatives des plantes et conteur fantasque qui fabrique ses propres mythes comme son propre alcool clandestin.

Après avoir parcouru les toutes premières pages, j’interromps ma lecture. L’idée s’impose à moi que je dois me lancer dans la traduction de ce texte sans savoir à l’avance ce qui va se passer. Peut-être cela s’explique-t-il par un sentiment d’immédiateté, l’abolition d’une distance opérée par ce présent qui m’apostrophe dans le prologue (« Je ne suis encore qu’une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. ») Je veux me placer dans la situation du lecteur à qui ce récit va se révéler page après page, et il m’apparaît que le geste de la traduction doit, dans toute la mesure du possible, être empreint d’une certaine spontanéité, de cette sensation de découverte. Bien sûr, cela impliquera de nombreux retours en arrière et de nombreuses révisions – combien de formulations différentes ai-je envisagées par la suite pour traduire la phrase-coup de poing qui ouvre le premier chapitre, « A girl comes of age against the knife. », avant de m’arrêter sur « Devenir femme, c’est affronter le couteau » ! Mais le premier jet doit être, me semble-t-il, aussi « innocent » que possible. Savoir signifie perdre son innocence, comme en fait l’expérience, au fil des pages, la narratrice éponyme qui, en manière d’avertissement, situe son récit dans un coin de campagne de l’Ohio « où tous les serpents dans les hautes herbes de la prairie savent comment les anges perdent leurs ailes. » Comme presque toutes les histoires racontées par un narrateur autodiégétique, Betty, c’est avant tout une voix, une musique qui, imperceptiblement, exerce sur le lecteur une sorte de fascination. Il y a quelque chose d’incantatoire dans la sobriété poétique du langage que la narratrice invente pour son personnage au cours de la douzaine d’années que couvre le récit. C’est donc cette voix qu’il convient de rendre, par le choix des termes, leur registre, le rythme des phrases, la qualité idiomatique du langage, voire par des répétitions qui n’auraient pas eu leur place ailleurs.

1961 : après des années de nomadisme, la famille de Betty (cette dernière, sixième de huit enfants, est alors âgée de sept ans) s’installe dans la petite ville de Breathed, dans une maison à l’abandon que la rumeur dit maudite. C’est dans ce décor pastoral, sorte d’Éden illusoire, que la tragédie et l’abjection viennent bouleverser la vie de Betty. « Pris entre Dieu et le diable, l’arbre de notre famille a grandi avec des racines pourries, des branches brisées et des feuilles rongées par les champignons. » Dotée d’une résilience hors du commun, Betty écrit – sur des bouts de papier qu’elle enferme dans des bocaux avant de les enterrer – la laideur et l’insoutenable qu’elle découvre, pour, en même temps, les mettre à distance et les garder « sous la main », figurant ainsi, bien avant de pouvoir en analyser la signification, la vertu cathartique de l’écriture. Contrairement au chêne des marais près de sa maison qui « pousse tordu et amer parce qu’il ne croit pas en la lumière », Betty rejette la possibilité d’une malédiction inéluctable, et si son récit terrible constitue à certains égards un voyage au bout de la noirceur, il n’en reste pas moins lumineux. La clarté qui en émane tient à la fois à la prose poétique, onirique parfois, de Tiffany McDaniel et au lyrisme avec lequel la narratrice nous aspire peu à peu dans le monde qu’elle décrit pour, finalement, affirmer sa foi dans la vie et aboutir à cette déclaration d’indépendance qu’est l’acte d’écriture.

Betty aborde, entre autres, des sujets aujourd’hui largement débattus (discrimination, violence faite aux femmes…), mais si Tiffany McDaniel dit s’être inspirée de la vie de sa mère et de ses aïeules, son texte ne se donne absolument pas comme témoignage (auto)biographique. En tant que genre, le roman, faut-il le rappeler, n’a nul besoin de la caution du réel. Betty est d’abord une constellation d’histoires (re)créées, (ré)écrites, (ré)inventées, fantasmées, peut-être, portées par une écriture originale et où l’imagination transcende un possible vécu que l’on se gardera bien de mesurer. Tiffany McDaniel livre au lecteur un roman au sens plein du terme. Cela aussi est à mettre à son crédit. Parce que, en fin de compte, qu’a-t-on inventé de mieux que la fiction pour parler de la réalité ?

* François Happe a traduit entre autres James McBride, Bruce Holbert, Tom Robbins. Betty (720 pages, 26,50 €) paraît aux éditions Gallmeister le 19 août.

Traduction François Happe

juillet 2020 | Le Matricule des Anges n°215

Betty, de Tiffany McDaniel

Un livre

François Happe

Le Matricule des Anges n°215

, juillet 2020.