Après La Neige noire d’Oslo (2014) et Palmiro (2015), il manquait encore un volet au « roman mémoriel » de Luigi Di Ruscio, « dernier néoréaliste » et témoin échevelé de la seconde moitié du siècle dernier : les éditions Anacharsis achèvent la publication de ce triptyque fiévreux avec ces Christs pulvérisés – en réalité le deuxième roman de l’écrivain, qu’il écrivit comme les deux autres depuis son exil en terre « norvégique ».

On y retrouve notre ogre rouge dévalant routes et sentiers à toute berzingue sur son vélo ou martelant frénétiquement les touches de son Olivetti au milieu d’épais nuages de fumée. Multipliant les imprécations à l’encontre de tous les pouvoirs institués (« le parti de la famille, du drapeau et de la religion ») et de « ces temps cadavériques et réactionnaires ». Ou éructant sa rage et son incompréhension face à la férocité du monde, que l’écriture cherche à convoquer ici dans son intégralité : « moi ce monde en plus de le vivre intensément j’ai décidé de l’écrire en entier au rythme de deux feuillets par jour avant les repas ». Car chez Di Ruscio, élan vital et pulsion scripturale ne s’opposent pas, ne s’annihilent pas, ne se contredisent pas, mais participent d’un même désir, aussi violent qu’inaliénable, d’intensité : des mots et de la chair (bandée et accueillante), des mots et du sang (dans les mains abîmées des seuls christs véritables : les ouvriers), qui disent en une éruption continue les plaisirs, les souvenirs, les emportements. Injurieux et tendre, ironique et naïf, grand-guignolesque et « blasphérique », Di Ruscio raconte la révolution, le fascisme, le communisme, les petits boulots et, comme tant d’autres Méridionaux sans perspectives, celle, justement, de l’immigration. Il dit l’incongruité d’« inscrire des poésies » à Fermo, son village natal, quand l’alphabet a été confisqué par les « propriétaires terriens et (les) curés », l’impossible reconnaissance d’un poète prolétaire par le milieu littéraire, et l’éblouissement des lectures (Montale et Dante, Descartes et Gramsci, Rimbaud et Shakespeare, le Quichotte ou Tristram Shandy…). Le tout dans une langue « broyée, heurtée et chaotique, (…) écorchée », viscéralement irrespectueuse, prompte à tout déboulonner. Et cette liberté que rien ne restreint – ni l’orthographe, ni la typographie, ni la linéarité, toutes allègrement bafouées – produit un discours foutraque, errant et digressif, dont le majestueux fil rouge demeure son « insolente vitalité » et son indéfectible joie, « la joie biologique d’avoir des bras, des jambes, la joie de pouvoir observer le monde de la manière la plus limpide possible dans toute sa glace et son horreur ».

C’est dans les temps de l’enfance que Di Ruscio en circonscrit la source, dans cette « période sans grillage » de sa vie d’où naquit, dit-il, sa vocation à la poésie. Là, les mots se font images : au milieu des herbes sauvages dont ils savourent goulûment les sucs, des hordes d’enfants sur les routes, libres dans la pénurie d’après-guerre ; « tête énorme, cheveux en bataille, oreilles décollées », et sur le crâne les cicatrices blanches que révèle le métal froid de la tondeuse du barbier ; mûres, vers à soie, pluie, canicule d’été, chauves-souris, poissons piégés dans des bassins, planètes infinies. Mais une double distance a tout effacé – celle de l’âge, celle de l’exil – que l’écriture a pour charge de combler : « Ulysse rentre et Ithaque a disparu, je ne peux la retrouver qu’ici en écrivant ». Et de réinventer, en repeuplant les terres « éboulées et abandonnées », les ciels vides dont ont déserté les hirondelles, les nuits noires que n’éclairent plus les lucioles. Alors le vieil enfant, les poches pleines de poésies et de graines grillées, « franchi(t) les seuils du monde et c’est comme si j’étais dans un champ de mines, et je regarde la scène paralysé et terrorisé, et pendant ce temps le soussigné, parmi les horreurs du monde, inconscient de cette mort partout disséminée, sourit, fredonne, cueille des fleurs, stationne à deux pas de l’horreur, même les guêpes terrorisées s’enfuient, lui regarde la scène, pétrifié, et peut-être va-t-il pisser sur la mort aussi. »

Valérie Nigdélian

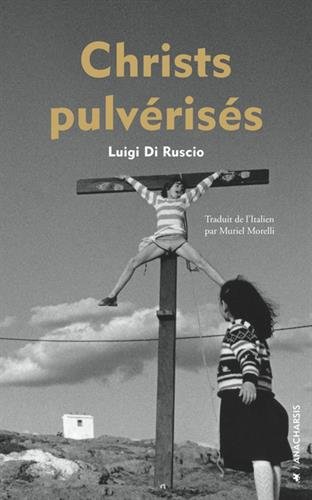

Christs pulvérisés, de Luigi Di Ruscio

Traduit de l’italien par Muriel Morelli, Anacharsis, 354 p., 23 €

Domaine étranger À boulets rouges

février 2018 | Le Matricule des Anges n°190

| par

Valérie Nigdélian

Le poète métallo Luigi Di Ruscio revient sans nostalgie sur ses années d’enfance et de formation, et réinvente impétueusement l’Italie d’après-guerre.

Un livre

À boulets rouges

Par

Valérie Nigdélian

Le Matricule des Anges n°190

, février 2018.