Peu de poètes ont suscité de leur vivant autant d’études littéraires pointues et de recherches volumineuses. Paradoxe chez celui qui abandonna hypokhâgne par révulsion d’une analyse textuelle qui charcutait Nerval, et plus encore lorsque l’on se penche sur ses diffusions : hormis Quelque chose noir, paru en 1986, et les « pseudo-romans » de la trilogie de La Belle Hortense, son plus gros succès (commercial) sans doute, l’ensemble de son œuvre est loin de caracoler en tête des listes de best-sellers.

Des paradoxes, il y en aura d’autres. Si l’homme est humble - plutôt que de parler de lui, il préfère s’effacer derrière l’hommage - l’écrivain s’est mis à la tête d’une ambition qu’il qualifie lui-même d’ « entreprise inachevable ». Volubile, d’un parler droit, visage ouvert, corps tendu par le discours, sourires et rires en harmonie avec la joi des Troubadours dont il porte l’héritage, il peut opter pour le silence, et maintenir l’énigme - incarnant l’avertissement de Wittgenstein : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Poète, il transgresse les frontières de genres. Car nul territoire de la littérature ne lui est resté intouché à ce jour - bien qu’il s’en défende lorsqu’on le lui rappelle. À la fin, il concède : « C’est un principe de l’OuLiPo, on attaque tous les genres » - oubliant d’indiquer que le Projet d’embrasser poésie-mathématique et roman en un seul Grand Œuvre date de 1961, six ans avant qu’il n’en rejoigne les rangs. Projet qui tient ses lecteurs en haleine depuis vingt-deux ans, par la narration de sa non-réalisation, sous forme d’épisodes à ramifications multiples, « les branches ». Celles d’un arbre dont on croit connaître la nature, dont il décrit l’essence, ses couleurs, la texture, la forme globale, mais dont il tait la substance - et dont la vision se dévoile dans un effet d’alternance de zooms et de reculs.

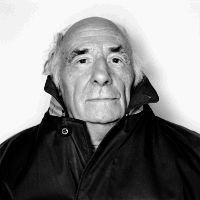

Réputé difficile et inclassable, Jacques Roubaud peut en décourager plus d’un - c’est bien le problème des étiquettes. De celles-ci, le bonhomme - « Mr Goodman » est l’un de ses alter ego - n’a que faire, ou bien se rit gentiment d’en être constellé. Et, par un principe de réfraction d’elle-même, l’œuvre de Jacques Roubaud connaît des publics multiples : lecteurs de poésie réticents à aborder les branches, aficionados de ces dernières, lecteurs exclusifs du cycle d’Hortense, lecteurs-auditeurs de l’OuLiPo. Autant de mondes possibles de lecteurs, en miroir des mondes possibles de langues que le poète explore, dans une vision embrassante qui fait de lui l’un des disciples les plus représentatifs de François Le Lionnais.

De fait, et malgré toutes ces publications de lui et sur lui, l’homme reste à bien des égards une énigme, proche en cela de l’idéal érémitique qui a nourri bonne part de ses recherches auprès des poètes japonais médiévaux. Par voie de conséquence, on aurait aimé rencontrer Jacques Roubaud chez lui, et, dans la veine de la description d’une cabane de bois dans Autobiographie,...

Dossier

Jacques Roubaud

L’arpenteur éclairé

Poète marchant ses sonnets dans la ville, mesurant les métriques de ses vers, Jacques Roubaud est un polygraphe qui cache sous des allures discrètes la puissance d’un alchimiste. Parcours, forcément réduit, de son exploration sans concession de la langue.