Grosse tête du monde littéraire parisien, Raphaël Sorin est l’un des rares à ne s’être pas jeté à corps perdu dans la fiction. Après un roman de jeunesse, son parcours est celui d’un éditeur-critique, ou d’un critique-éditeur, qui tressa des éloges prometteurs aux plus ou moins débutants Gérard Macé, Jude Stéfan, Éric Holder ou Pascal Quignard. À l’échelle des cervelles d’aujourd’hui, tout cela paraît antédiluvien, cela n’a pourtant pas trente ans. Avec Pop Art 68 (L’Echoppe, 1996), où il avait recueilli quelques articles consacrés aux principaux artistes du mouvement lancé par Léo Castelli, d’occasionnels catalogues d’exposition (Vostell, 1990) et ses Parisiennes (Le Temps qu’il fait, 1992) vouées aux mânes des deux Robert, Doisneau et Giraud, et à ceux de Valery Larbaud, Léon-Paul Fargue, Robert Ganzo ou Yves Martin (« le dernier poète vivant » selon Sorin, décédé depuis), on aura fait le tour de sa bibliographie en volume. Quant à la presse, c’est autre chose. Chroniqueur au Monde, à L’Express, à Globe, à la radio et à la télé, journaliste au Matin, Raphaël Sorin a signé une pléthore d’articles dont on ne souhaite à aucun thésard d’avoir à établir la liste.

Né à Chambéry en 1942, il aura fait la connaissance de Jean-Pierre Manchette en quatrième au lycée Michelet mais, enfant, il fréquentait déjà Elias Canetti. Au milieu des années 1960, il fait hypokhâgne et khâgne, avec Jacques-Alain Miller et Robert Linhardt, les futurs cerveaux de la gauche prolétarienne. Il y a là aussi Jean-Pierre Gorin qui se rapprochera de Godard. Pour Sorin, ce sont des études d’espagnol et de linguistique, puis une thèse sur Raymond Roussel dirigée par Roland Barthes. C’est le temps des séminaires avec Genette et Kristeva, de l’approche structuraliste de la littérature. « J’ai gardé mes notes de l’époque, c’est fou. Ça m’a purgé. Et puis je détestais être étudiant parmi les étudiants. Quand j’ai lu De la misère en milieu étudiant, le texte situationniste, j’ai été enchanté. J’ai refusé ce statut et j’ai travaillé dans une galerie pendant un an, puis je suis entré dans l’édition grâce à Jean Cayrol. »

Raphël Sorin lit donc, et beaucoup, sur les tables de la librairie de quatre-saisons ou dans les soutes obscures des antres à vieux bouquins. Il édite également, au Seuil d’abord, puis chez Champ Libre et Le Sagittaire avec Gérard Guégan, une époque bénie qui se clôt à la fin des années 1970. Il travaille ensuite pour Albin Michel, Flammarion et, finalement, Fayard où il a retrouvé un vieil ami, Claude Durand, qui avait fait lui aussi ses premiers pas auprès de Jean Cayrol. De la race des fouineurs, et des emmerdeurs si l’on en croit certaine récente rentrée littéraire (il est l’éditeur de Michel Houellebecq) au risque de faire le grand écart, Raphaël Sorin reste l’un des derniers chroniqueurs savants, capables de réagir au nom de quelques auteurs de derrière les fagots. Georges Haldas, Pierre Luccin, Alain Pacadis, Georges Henein et Jean Ferry ne sont pas des inconnus pour lui, qui reste attaché au « fil entortillé où chaque volume noue et dénoue le pourquoi du livre. »

Au Select, boulevard du Montparnasse, entre omelette et tartare, deux mousses. Entretien à la paresseuse.

Ces Produits d’entretiens ont un titre bien ironique.

C’est un jeu de mots que j’avais déjà utilisé dans Pop Art 68, en sous-titre. Les produits d’entretiens, ça entretient la mémoire et ça nettoie.

« Les écrivains, ça sert à quoi ? », dites-vous.

Pour moi c’est vital. J’ai toujours eu un livre dans ma poche depuis mon adolescence.

Vous cosigneriez le credo de Louis Scutenaire : « j’écris pour des raisons qui poussent les autres à dévaliser un bureau de poste, abattre le gendarme ou son maître, détruire un ordre social » ?

Evidemment ! Vous savez qui adorait Scutenaire ? Frédéric Dard. Mon dernier entretien pour Le Monde était avec lui. On le prenait pour un auteur de crétineries destinées aux casernes. Aujourd’hui, qui lit Scutenaire ? Il faut déjà trouver ses livres.

Votre premier roman, Serge à trois temps, a paru au Seuil, dans la collection « Écrire » de Jean Cayrol en 1962.

J’étais jeune. J’ai eu le prix Del Duca, avec une assez grosse somme que j’ai claquée en quinze jours au Portugal. Mais c’est un roman de très jeune homme. Ce qui m’a amusé c’est que Robbe-Grillet avait eu le prix quelques années plus tôt. J’aurais connu les lauriers d’un prix littéraire. Avec un cocktail somptueux au Georges-V.

Vous évoquez « toutes les saloperies que j’ai pu écrire ». Vous y intégrez nouvelles et articles parus dans la revue Subjectif ?

J’ai pondu beaucoup d’articles, de commande souvent, sans aucun intérêt. Les trucs pour Subjectif, il fallait les rendre pour le lendemain. À la même époque, j’ai esquissé d’autres textes, mais j’ai tout jeté. J’en ai conservé un pour ces Produits d’entretiens, parce que, avec le recul, je trouve qu’il dit quelque chose.

Vos Produits d’entretiens mettent en évidence trois périodes de votre parcours : 1968, les années punk (1976-1977), et puis ces années de lecture des « classiques », Georges Haldas, Gabriel Bounoure, etc.

Oui. Tout ça a été écrit plutôt vite, je ne vous le cache pas. J’ai fait du journalisme classique. Mais je ne trouvais pas intéressant de mettre ici un entretien avec Umberto Eco ou Simenon.

Comment s’est opéré votre choix ?

J’ai presque tout sorti et j’ai relu. J’avais plusieurs textes sur le Grand Jeu. Le hasard fait que j’ai rencontré presque tous les survivants de ce groupe. La présence de Forton s’explique parce que Finitude l’a réédité, Enard pareil. Je tenais à Bettencourt. Un rebelle, ne se livrant guère d’habitude. Avec moi, il avait été très disert.

Norge et Ribemont-Dessaignes…

Totalement méconnus, Ribemont surtout. Je l’ai rencontré chez lui à Nice. Je l’ai filmé pour Pivot en 1974 et c’est passé le soir où il est mort. J’ai publié à Champ Libre ses manifestes dadas réunis par Jean-Pierre Begot.

Vous signalez l’importance d’Alfred Eibel, « l’éditeur maudit ». Eibel a notamment été le farouche propagandiste de l’œuvre de son ami Martinet dont le chef-d’œuvre, Jérôme, est en cours de réédition.

Il a été rejeté de partout, le pauvre Martinet. Ce qui prouve qu’il y avait chez lui quelque chose qui gênait. Ce qui est significatif, c’est la façon dont j’ai repêché le manuscrit de Jérôme. Pauvert, qui avait publié La Somnolence, son premier roman, n’en avait rien à faire. Il a fallu se mettre à quatre pattes pour le sortir d’une armoire où dormait une centaine de manuscrits. Son texte paru au Dilettante est formidable. Tous ceux à qui j’ai fait lire Jérôme sont restés ébahis par la beauté de ce livre.

Vous soulignez aussi l’importance d’un méconnu notoire : Michel Ohl

J’ai été un ohliste de la première heure. Avec un papier sur son premier livre, Pataphysical Baby, paru chez Lattès en 1974, à l’époque où Lattès publiait des choses du genre Louisiane et Un sac de billes. Louis Nucera, son éditeur, me l’a fait connaître. Ohl est un grand humoriste.

Vous êtes le seul éditeur germanopratin que l’on peut croiser chaque année au Salon des revues…

Je suis curieux, encore. Curieux d’apprendre. Des écrivains que je ne connais pas, j’en découvre tous les jours. Et puis il est vrai que nous faisons notre marché dans les revues et chez les petits éditeurs.

Où trouvez-vous la critique littéraire ?

Elle a presque disparu en France.

Quels souvenirs gardez-vous de l’époque Sagittaire ?

Nous avons publié quelques livres, comme le pamphlet d’Annie Le Brun, qui ont fait des vagues. On était à l’abri d’un groupe puissant et dans une totale marginalité. Il faut se souvenir de ce que la littérature produisait à l’époque ! Hervé Bazin, Mallet-Joris. C’était irrespirable. Il y a eu récemment pour le cinquantième anniversaire du « Masque et la plume », un livre avec deux DVD et, dans l’un d’eux, je suis agressé par trois critiques : Françoise Xenakis du Matin, Françoise Ducout de Elle, et Jean-Didier Wolfromm. Ils défendent les derniers romans de Georges Conchon et de Marie Cardinal. Ça piaille contre moi et j’essaie en vain de parler de l’auteur que je défends : Louis Calaferte…

Vous revendiquez quoi aujourd’hui ?

Je ne revendique plus rien. Il n’y a pas de véritable adversaire en face. Je l’ai vu au moment de la parution du livre de Houellebecq. Des cris, des injures. J’appelle ça les glapissements de la piétaille journalistique. Ils ne lisent pas vraiment. Ils ne comprennent pas ce qu’ils lisent.

Vous parliez du « Masque et la plume »

Avec un peu de nostalgie, je collabore aujourd’hui à « Postface », une émission littéraire sur Itélé où je me sens libre. Mais quand je parle dix minutes de Ramuz, je m’aperçois que nos jeunes critiques ne l’ont jamais lu. Idem avec Dos Passos.

C’est grave. C’est grave parce que ça ne se répare pas. Je suis une sorte d’autodidacte. J’ai fait des études poussées mais ce n’est pas là où j’ai appris à lire. Je l’ai appris par moi-même, au café avec des amis. Quand Sollers dit : on ne lit plus, on ne sait plus lire, il a raison. Il est coupable aussi. On est tous coupables. On a laissé filer.

Tout le monde n’est pas coupable…

Moi si. Au Monde j’aurais pu m’accrocher. J’ai commencé à y écrire au temps de Jacqueline Piatier, j’ai continué avec Bott qui me laissait faire ce que je voulais. Au point que cela a emmerdé la direction qui m’a sournoisement conseillé de me barrer. Ce que j’ai fait. Je vous donne un exemple : mon entretien avec Bettencourt faisait la une du Monde des livres et, à côté, la chronique de Bertrand Poirot-Delpech était consacrée à Maurice Rheims. Ça jurait un peu. Par ailleurs, il y avait des plaintes d’éditeurs annonceurs qui ne comprenaient pas pourquoi on parlait des éditions Unes, minuscules, ou de Lettres vives. J’ai senti qu’il fallait que j’aille voir ailleurs. Peut-être que j’en aurais eu marre au bout d’un certain nombre d’années. Mais un papier bien senti pouvait aider un auteur à vivre.

Aujourd’hui ce n’est plus le cas.

En effet. C’est quasiment foutu de ce côté-là.

Produits d’entretiens

Raphaël Sorin

Finitude

184 pages, 16 €

Histoire littéraire Le flâneur salarié

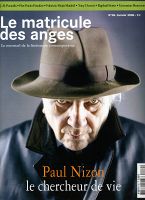

janvier 2006 | Le Matricule des Anges n°69

| par

Éric Dussert

Éditeur et critique depuis près de quarante ans, Raphäel Sorin publie son quatrième livre, un recueil d’articles rassemblés pour mémoire, ou pour le clin d’œil.

Un auteur

Un livre

Le flâneur salarié

Par

Éric Dussert

Le Matricule des Anges n°69

, janvier 2006.